現地レポート|高度な能力・技術を駆使し、女性たちが織る「イカット」

ACC21が2024年度に開始した「インドネシア絣織物(イカット)従事者育成事業」の現地調査のため、2025年6月、長畑代表理事、現地コーディネーターのヤンさん、通訳の山田さんと、インドネシア東部のティモール島を訪れました。「インドネシア絣織物(イカット)従事者育成事業」は、山﨑様のご寄付を受け、2024年度下半期から開始しました。

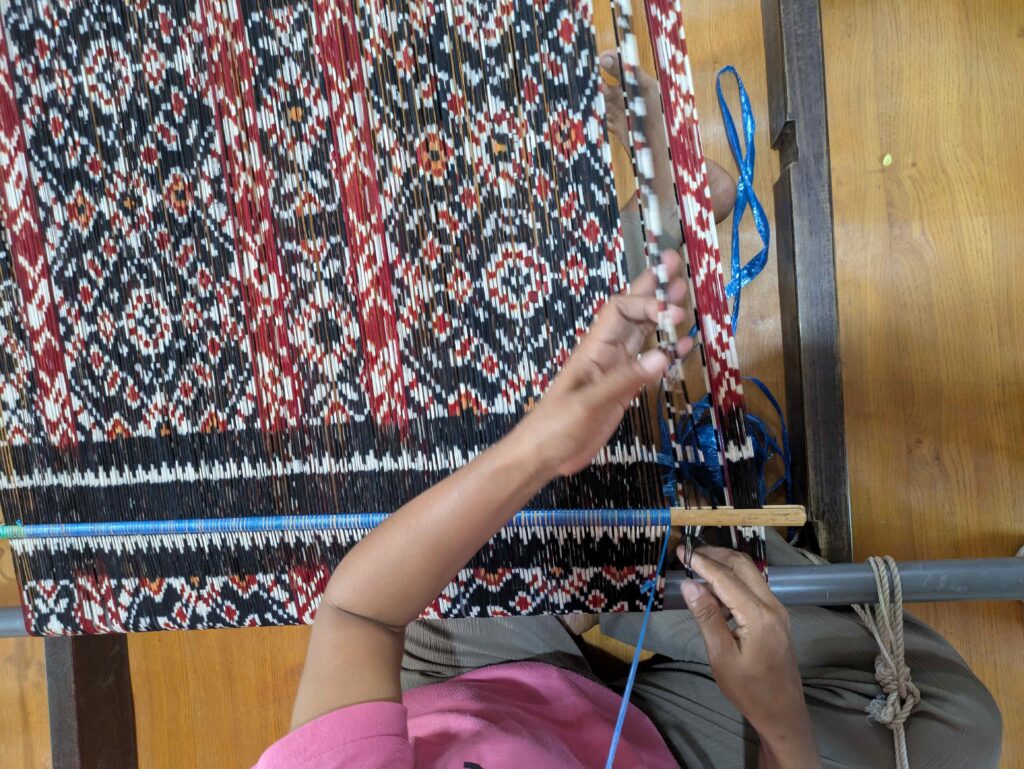

インドネシアやアジアの絣(かすり)織物を総称して「イカット」と呼ぶことが多いですが、ビニール紐(昔は植物の葉)などで縛った経糸(たて糸)を染めて模様をつくり、緯糸(よこ糸)で織りだしていく技法のひとつとして、現地では「Tenun Ikat」(Tenun:織物)と呼ばれています。その他、「ソティス」(上糸、下糸の2種類の経糸を織り込み、両面に模様があらわれる)、「ブナ」(模様の色になる緯糸を経糸に巻き付け、完成時に裏側になる面を織面にして織る技法で、出来上がりは刺繍のようにも見える)などの代表的な技法があり、これらの技法を組み合わせた織物が数多くあります。島、さらには村などの集落により、主要な技法やモチーフ(紋様などの構成やパターンなど)、デザインが異なります。現地の人たちに聞くと、技法の名前は知らなくても、紋様や織り方を見て「これは東スンバ、これはマウメレ(フローレス島)、これはロテ(島)だね」など、生産地がわかる人が多い印象でした。ヤモリや馬、エビなどの動物、戦士などをモチーフにしたスンバ島の織物は海外でも広く知られており、日本でも展覧会や展示会でも人気の織物です。

その繊細で緻密な、色とりどりの紋様から、イカットは伝統工芸品としても高く評価され、熱心なコレクターと高値で取引されるものもあります。しかし、地域の人々にとってイカットは衣服の生地や飾り物ではなく、また経済的なものだけではない価値あるものとして、地域社会に深く根付いています。イカットは男女ともに日常着として使用されていたほか、冠婚葬祭や儀式用の衣装、社会的地位の象徴、結婚の際に男性側から贈られる持参金(物)への返礼や、借金の返済や紛争解決のツールとしてなど、さまざまな用途で活用されてきました。家計が苦しい時には、良い状態の織物を換金することもあります。東ヌサトゥンガラ州(NTT)では60代以上の女性の多くが、子どもの時から染めや織りの技法を習い始め、マスターすることが結婚の条件のひとつであったといいます。長い年月をかけて技法を習得し、1枚の織物ができるまでに数か月、長いものでは1年かかるものもあります。

現在は化学染料を使ったものが増えていますが、その一方で、糸の原料(綿花)から育て、木の皮や植物から抽出した天然染料で織りあげる伝統的な手法を知る人は少なくなっています。

草木染めイカットを復興する女性織物グループ

現地のNGOの案内で、天然染料を使った織物を復興しているオエセナ村のイカット織グループ「Ainan Fen」を訪問し、手織りを少しだけ体験させてもらいました。足を伸ばして床に座り、腰の周りに渡した腰帯を「グドンガン」という木製の織機(腰機)につなげ、経糸の張り具合を調整しながら織っていくのですが、まずその姿勢を保つことはもとより、足をつっぱり、糸がたるまないようにすることの難しいことといったら!四苦八苦していると「ほらたるんでる。足を思いっきり突っ張って!」と注意され、「こうするのよ」と言われるままに棒に巻かれた緯糸を右から左へとスライドさせるのですが、紋様を織りだしていく仕組みが、私にはサッパリ分かりませんでした(ちなみに、長畑代表理事は「ふんふん、こうなってるのね」と即座に理解したようでした・・・)。

このグループのリーダーであるセリさんは、小学校4年生から織り技法を習い始め、現在は他地域でイカット織の研修講師をつとめるベテランです。しかし天然染料を使った技法を知らなかったため、現地NGOの研修で習得したそうです。染料の原料となる植物(インディゴ染料の原料となるタイワンコマツナギ、ミモザ、オジギソウ、マホガニーの皮など)は、光合成が始まる夜明け前に収穫され、染料が抽出されます。配合による色の出方の違いを特定するため、サンプルが細かく記録されていました。

「この村では何百年も前からイカット織が行われ、36種類の独自のモチーフがあります。それぞれのモチーフには、楽しい話、悲しい話、人生の話などの物語があり、村のお年寄りから話を聞いて受け継いできました。昔は王族だけが使えるモチーフがありましたが、現代では分け隔てなく使うことができます。」

イカットのもうひとつの魅力は、そのストーリー性です。女性たちが見せてくれたデザイン帳には、それぞれのイマジネーションや、物語から着想した模様(パターン)が、方眼紙に書いた図形のように細かく描き起こされていました。それを設計図のようにして、織っているようです。他の州では、自分がみた夢をデザインに落とし込み、織る女性たちがいると聞きます。このように、技術力、芸術的感性、記憶力、そして忍耐力など高度な能力や技術を総動員してつくられる織物が、市井の人々によって脈々と受け継がれていることに心底驚きました。

「数十年後には織り手が急速に減ってしまう」

今回の現地調査では、イカットの織り手の育成や製品としての市場開拓において、民間や政府・自治体でどのような取り組みが行われているかなどについて理解を深めるため、織り手、織り手の育成者、織物販売店、教育機関、自治体、政府関係者など、さまざまな立場の人たちから話を聞きました。その中で共通して語られたのは、数十年後、早ければ10年後には織り手が急速に減ってしまうという危機感でした。それは、イカットが経済的価値を生み出す「製品」としてだけではなく、固有の文化や慣習の基盤となる、人々のアイデンティティの象徴であるからこその、危機感なのだろうと思います。

一方で、用途が変化していること、織り手が減少している背景や要因にも注意深く目を向ける必要があります。子どもや若い人たちが地域の人々からの伝承や交流を通じてこの素晴らしい文化や地縁技術を知り、新しいアイデアやアプローチを考え、盛り上げていくような場づくりを、この事業を通じて提供できるようにしたいと思います。

(報告:鈴木真里(副代表理事・事務局長))

※本事業は山﨑様からの事業指定寄付を受け実施しています。

-420x280.png)