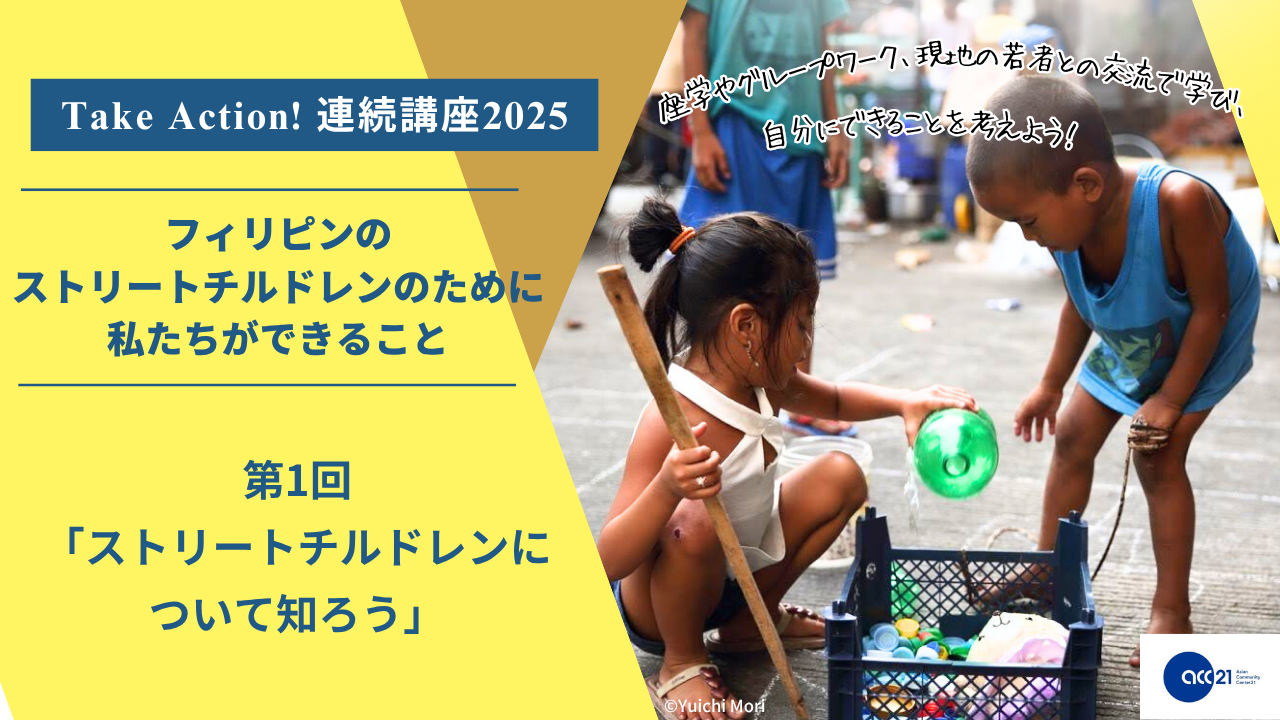

開催報告|Take Action! 連続講座2025 #1~ストリートチルドレンについて知ろう(2025.4.18)

2025年4月18日、「Take Action! 連続講座2025~フィリピンのストリートチルドレンのために私たちができること~」第1回をオンラインで開催しました。

この連続講座は、ジャーナリストによる講義、体験学習、フィリピンの路上の若者とのオンライン交流などを通じて、フィリピンのストリートチルドレンの現状や課題を学び、ストリートチルドレンZERO(“誰一人取り残さない”)に向けたアクションの計画をたてる全4回の講座です。

フィリピンのストリートチルドレン支援に携わるACC21の現場とつながる形で構成されており、参加者が「知る・体験する・交流する・行動する」という4ステップを通じて、自分なりのアクションを見出していくことを目的としています。

今回の第1回講座では、30年以上にわたりストリートチルドレンの取材・支援に関わってきたジャーナリスト・工藤律子さんを講師に迎え、メキシコおよびフィリピンの現場での経験をもとに、路上で暮らす子どもたちのリアルな姿を伝えていただきました。参加者は全国の高校生や大学生を中心に約30名。講座は、ACC21の活動紹介、参加者同士のアイスブレイク、動画教材の視聴、講義、質疑応答という構成で、2時間にわたり実施されました。

ACC21の活動と連続講座の趣旨

まずは、本連続講座の初回ということで、ACC21の活動紹介と連続講座の趣旨についての説明を行いました。

主催団体であるACC21は、2005年に設立された日本の国際協力NGOで、アジア各国のNGOと連携し、さまざまな活動に取り組んできました。特にフィリピンでは、2018年よりマニラ首都圏において路上で暮らす若者たちの自立支援に取り組んできました。こうした現場での実践を日本の若者と共有し、「ともに考え、行動する仲間を増やす」ことを目的に、本講座が企画されました。

第1回のテーマは「ストリートチルドレンについて知ろう」。ストリートチルドレンの置かれている状況や、その背景にある社会構造を学び、問題の全体像を理解することが狙いです。以降、第2回ではストリートファミリーの家計簿作成を通じた「体験する」、第3回では現地の若者と「交流する」、第4回では「行動する」ための計画立案と発表が予定されています。

「ストリートチルドレン」に関するブレインストーミング

次に、全4回の連続講座を一緒に受ける参加者同士で自己紹介を行い、ストリートチルドレンに対する現時点での印象や思い浮かべることを共有しました。

なかには、「生まれた国や場所が違うだけで、生きる選択肢が狭められている」「収入が不安定で、生きていくのに精一杯」「満足にご飯を食べられない」といったマイナスのものから、「いつもにこにこしている」「パワフル、生きるための力にあふれている」「たくましさ、人懐っこさはもっている」といったプラスのものまで様々な印象があげられました。

また、「日本に住んでいるとわからないのでもっと知りたい」「どういう支援をしたらいいのかもっと知識を得たい」といった本講座への意気込みについても聞くことができました。

ストリートチルドレンに関する動画教材の視聴

次に、ストリートチルドレンについての基本的な知識について確認するために、ACC21で作成した動画教材「ストリートチルドレンを取り巻く現実」を視聴しました。

ストリートチルドレンの定義をはじめ、子どもたちが路上で生活する理由、これまでの支援の展開、世界・フィリピンの現状、具体的に子どもたちが直面している問題など、実際の映像や写真をみながら改めてストリートチルドレンを取り巻く現実について考えを巡らせました。

「ストリートチルドレン」を通してみえる世界と私たち

講師:工藤律子さん(ジャーナリスト/「ストリートチルドレンを考える会」共同代表)

第1回講座では、メキシコやフィリピンを中心にストリートチルドレンの取材・支援を長年続けてこられたジャーナリスト・工藤律子さんをお迎えしました。講演では、工藤さんが30年以上にわたり出会ってきた子どもたちの実話を交えながら、路上で生きる子どもたちの背景と課題、そしてそこに向き合う私たちにできることを深く問いかけました。

前半では、メキシコシティでの出会いをきっかけに、家庭内暴力や経済的困窮から路上に出た子どもたちがどのような状況に置かれているのかが語られました。「誰かに大切にされた経験が乏しい」彼らが、継続的で一人ひとりに寄り添った支援を通して心を開いていく様子は、支援の本質を考えるきっかけとなります。

また、フィリピン・マニラで出会った3人の若者の人生を通じて、ストリートから抜け出し、学びや働く経験を得て自立を目指していく姿も紹介されました。その一方で、彼らを取り巻く社会構造の厳しさや、貧困がもたらす制限も明らかにされ、個人の努力だけでは解決できない問題が浮き彫りになりました。

講演の終盤では、「さまざまな情報を集めて知るのに加え、対象となる人・現実と関わることを通して、問題の根源にあるものは何かを考え、それを変えるアクションを起こす。」ことが私たちにできることの一つだという力強いメッセージが送られました。

ストリートチルドレンという言葉の背後にある「一人ひとりの人生」に触れながら、今を生きる私たちがどのように関わっていけるかを共に考える貴重な機会となりました。

参加者の感想

実施後のアンケートでは、次のような声が挙げられました。

「全てのストリートチルドレンが同じ理由で路上等で生活している訳ではなく、一人一人やその家族に背景があるし、働けてもそれが家庭を支えるプレッシャーになってしまうと知りました。」

「マニラでは政府が発展をアピールするために、ストリートチルドレンを保護の面目で収容している、という話が印象的でした。」

「社会(大人)はこの問題に目を向ける余裕もなければ、逆に見捨てられていることに残念な気持ちを持ちました。」

「ストリートチルドレンは自分に対しての自信も低ければ、良いお手本になる人もいない、夢を抱えることもできなく、意志がないという言葉に目を向けました。」

「明らかに人権がないがしろにされている現状を知り、何か自分にできることはないだろうかと、いてもたってもいられなくなった。」

「表面的な発展だけでなく、その国の問題にも目を向けられるように勉強したり、そういった視点を持てるようになりたいと思いました。」

今後の講座とLINEオープンチャットの活用

ACC21では、参加者が学びを継続できるよう、LINEオープンチャットを開設。連続講座の情報共有だけでなく、ストリートチルドレンに関する情報交換、アクション事例の共有など、参加者同士がつながる場となっています。

「路上の子どもたちの物語」は、遠い世界の出来事ではなく、格差と孤独が広がる現代社会の縮図とも言えます。彼らの声に耳を傾けることは、私たち自身の生き方や社会のあり方を問い直すことでもあります。

本講座が、参加者にとって、「私たちにできることは何か」と自分事として捉えるきっかけとなったことを願っています。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

-420x280.png)